この記事では、「高等教育の修学支援新制度」について解説します。

高等教育の修学支援新制度とは?

「高等教育の修学支援新制度」とは、住民税非課税世帯またはそれに準ずる世帯の学生に対し、大学などの授業料を免除してくれたり、返済不要の奨学金を支給してもらえる制度です。

令和2年(2020年)4月から開始となった比較的新しい制度で、こちらの記事によると全学生の2割程度の学生が対象となると言われています。

ポイント

- 授業料等が減免され、返済が不要な奨学金を支給してもらえる制度

- 大学のほかにも短大、高専、専門学校も対象

- 住民税非課税世帯またはそれに準ずる世帯が対象

対象となる学校の種類は?

大学、短期大学、高等専門学校、専門学校のいずれかの学校に通う学生が対象です。

支援内容は?

支援内容は以下の2本柱になっています。

- 入学金と授業料の減免

- 給付型奨学金の支給

1つ目の「入学金と授業料の減免」は、入学金と授業料を上限額までの金額を国が変わりに払ってくれます。

2つ目の「給付型奨学金の支給」は、返済の必要がない奨学金を各学生に支給してくれます。

一般的な奨学金というと卒業後に長期間に渡って返済していく必要がありますが、この高等教育の修学支援新制度の場合は給付型なので、返済の必要がありません。

それぞれ具体的な金額を見ていきましょう。

1.入学金と授業料の減免額

国公立の場合

| 学校の種類 | 入学金 | 授業料(年額) |

|---|---|---|

| 大学 | 約28万円 | 約54万円 |

| 短期大学 | 約17万円 | 約39万円 |

| 高等専門学校 | 約8万円 | 約23万円 |

| 専門学校 | 約7万円 | 約17万円 |

国公立の場合、入学金・授業料共に各学校の標準額が減免されるので、ほぼ全額免除されます。

私立の場合

| 学校の種類 | 入学金 | 授業料(年額) |

|---|---|---|

| 大学 | 約26万円 | 約70万円 |

| 短期大学 | 約25万円 | 約62万円 |

| 高等専門学校 | 約13万円 | 約70万円 |

| 専門学校 | 約16万円 | 約59万円 |

私立の場合、入学金は各学校の平均額が減免対象になります。授業料は国公立の標準額に加え、国公立と私立の差額の2分の1が加算された額が減免対象になります。

2.給付型奨学金の給付額(年額)

給付額は以下のとおりです。大学生の仕送り月額平均が7~10万円程度と言われています。満額とまではいきませんが、かなりの負担軽減になるのではないでしょうか。

国公立の場合

| 学校の種類 | 給付額 |

|---|---|

| 大学 短期大学 専門学校 |

自宅生 約35万円(月約3万円) 自宅外生 約80万円(月約6.7万円) |

| 高等専門学校 | 大学生の5~7割程度 |

私立の場合

| 学校の種類 | 給付額 |

|---|---|

| 大学 短期大学 専門学校 |

自宅生 約46万円(月約3.8万円) 自宅外生 約91万円(月約7.6万円) |

| 高等専門学校 | 大学生の5~7割程度 |

支援対象条件は?

続いて、本制度の対象条件をみていきましょう。

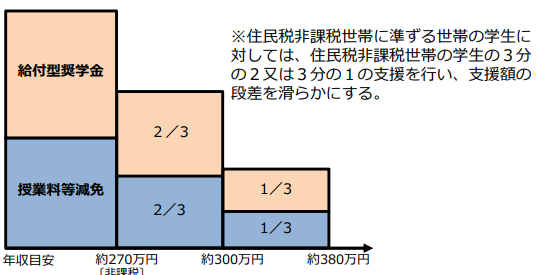

住民税非課税世帯またはそれに準ずる家庭が対象

文部科学省作成のパンフレットによると、住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯の学生が対象、となっています。

住民税非課税世帯の方は、ご自身が対象かどうか分かりやすいと思います。では「それに準ずる世帯」とは具体的にどういった世帯でしょうか。

これは、年収目安が約380万円未満の世帯が対象となります。

年収額に応じて支給額が段階的になっている

支給額は、住民税非課税世帯を基準に以下のとおりになっています。

- 年収目安が約270万円以上約300万円未満・・・2/3

- 年収目安が約300万円以上約380万円未満・・・1/3

【出典】文部科学省:高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針の概要

進学後にしっかり勉強に励むことが重要

この制度を利用するには、進学後にちゃんとサボらず勉強する必要があります。単位や出席率が悪いと支援打ち切りの可能性もあるので注意が必要です。

ただ、トップクラスの成績を取らないといけないというわけではないので、ごく真面目に学校に通って卒業できるレベルであれば問題ありません。

また、進学前の成績に対してはそれほど厳しい条件はありません。どちらかというと本人の学習意欲や進学目的を問われるようです。

まとめ

以上、「高等教育の修学支援新制度」の解説でした!

ポイントおさらい

- 授業料等が減免され、返済が不要な奨学金を支給してもらえる制度

- 大学のほかにも短大、高専、専門学校も対象

- 住民税非課税世帯またはそれに準ずる世帯が対象

参考リンク